|

La maisonsaintongeaisetraditionnelle |

|

La maisonsaintongeaisetraditionnelle |

![]() RACCOURCI HISTORIQUE:

RACCOURCI HISTORIQUE:

La Saintonge est un pays prospère sous l'empire romain durant lequel sont mises en exploitation de nombreuses carrières de pierres à ciel ouvert qui seront exploitées ensuite tout au long des siècles pour les constructions civiles, défensives, religieuses et les habitations. Les roches crétacées du sous-sol en Saintonge s'accommodent bien de la taille et du polissage. Les romains ont aussi apporté la tuile canal ou tige de botte aux tons roussis qui couvre encore la plupart des bâtiments de la Saintonge. |

|

Talmont sur Gironde |

au XII ième Aux

XII

ième siècle la Saintonge sous

le

règne et

l'influence d'Aliènor d'Aquitaine sera de nouveau

prospère après

avoir été

dévastée

par les

invasions. C'est le

commerce du

vin exporté en Angleterre à partir des nombreux

ports du littoral qui assure la richesse de la grande Aquitaine dont la

Saintonge fait partie et les villages se couvriront

d'églises surdimensionnées |

|

La prospérité retrouvée après les guerres de religion De nouveau ruinée pendant la guerre de cent ans entre Anglais et Français puis les guerres de religion la Saintonge retrouvera sa prospérité grâce au sel et à la vigne. Richelieu sera gouverneur de BROUAGE la cité du sel, énorme rente et source de richesse qu'il est bon de s'approprier et de ne pas laisser aux mains des Rochelais qui sont des protestants. Les vins s'exportent tout comme ceux du Bordelais et ce jusqu'à l'arrivée du chemin de fer qui ruine le commerce du sel en favorisant le sel gemme étranger et les salines du midi puis l'arrivée du Phylloxéra vers 1880 frappera le commerce du vin alors en plein essor mais renforcera l'industrie du Cognac qui possède des réserves et dont l'âge d'or se situe de 1890 à 1914. De cette époque datent l'embellissement des villes et la construction de demeures bourgeoises que l'on rencontre dans les villages viticoles.. |

(A Brouage et en Oléron des salines se visitent) |

aa a a |

_______________________________

Les années fastes de la construction massive d'habitations rurales se situent entre 1860 et 1890. Cet habitat suit les règles traditionnelles qui seront respectées jusqu'aux années 1950, mis à part le tourisme balnéaire. _______________________________ |

|

La "Belle époque" verra la cote de beauté (autour de ROYAN et à ROYAN), la baie de l'Aiguillon, Ronce-les-bains et Saint Trojan en Oléron se hérisser de résidences d'été qui obéissent à d'autres règles dont les principales sont la recherche de lumière, des balcons, des toitures pointues avec combles habitables pour les domestiques, des perrons et jardins d'agréments, des tourelles... avec force fantaisies et extravagance.

Les styles sont variés, les charpentes bien qu'en bordure de mer sont apparentes et décoratives, protégées cependant par des peintures colorées. Certaines ont une allure "cottage" d'autres comportent des fausses boiseries rappelant la Normandie ou le pays Basque. La brique et la céramique de couleur sont employés pour rehausser les couleurs. Les congés payés n'ont rien révolutionné jusqu'aux années 1960; mais dés lors l'immobilier en plein essor et l'industrie florissante du tourisme alliée avec l'installation massive des retraités fait évoluer rapidement les règles d'urbanismes et le style des habitations au détriment de notre traditionnel habitat rural qui disparaît phagocyté par les nouvelles résidences secondaires modernes qui seront l'habitat typiquement saintongeais de demain. |

|

Un ennemi sournois Un minuscule insecte affectionne notre climat et se régale de nos maisons traditionnelles dès que faute d'entretien elles gagnent en humidité; en effet la conjonction de l'eau et de la cellulose font venir et prospérer ces bestioles qui fuient la lumière et insidieusement détruisent tout ce qui est en bois ... sans qu'on les voit... ce sont les termites qui sont endémiques dans notre région depuis toujours.Ces dégradations favorisent les changements de plans et de dispositions des volumes car des décisions radicales sont vite prises lorsque les planchers , poutres et fermes sont à changer... |

|

|

|

Un autre ennemi Le vent près des cotes qui ronge les pierres tendres non protégées par un crépi et fragilise les murs de clôture ainsi que ceux des dépendances. |

| Deux des paysages contrastés en Saintonge (il y en a tant !) |

|

et

sa ferme SAINTONGEAISE (vers PERIGNAC)

|

et

la ville ostréicole ici Marennes vue du clocher

|

![]() L'HABITAT AU BORD DES CÔTES:

L'HABITAT AU BORD DES CÔTES:

|

|

La maison

sans corridor d'avant 1850. |

| La maison d'avant 1850 est souvent

à plusieurs volumes sans

aucun

corridor comme le montre les décrochements du toit de cette

habitation de Saint JUST de LUZAC |

Un moulin avec son habitation et ses dépendances dans l'île d'Oléron.

|

Les

portes sont pleines

et les volets (appelés ici contrevents) sont de bois

généralement peints en vert

ou bien si l'on possède une lasse ou autre type

d'embarcation

avec des restes de peintures colorées tirant

généralement

dans les bleus. On trouve aussi comme couleur le marron.

Il n'y a pas de

gouttières dans les îles Les murs sont peints en blanc, les tuiles sont "tige de bottes" dans des tons variés d'autant plus que les lichens et petites plantes grasses s'y logent. |

| Les maisons des bords de mer sont

basses avec

souvent un grenier. Les fenêtres sont plus hautes que

larges

ainsi que leurs carreaux qui sont au nombre de six, les pierres

d'encadrement sont en pierre de taille ainsi que les angles et les murs

sont en moellons souvent constellés de lests

en

granit à proximité des ports

d'où

partaient sel ou

vins (Brouage et les villages du bord de Seudre). Les linteaux de

maison sont des pierres monolithes pour les plus

anciennes et ne sont jamais en bois; ceux-ci sont

réservés

aux dépendances. Les toitures sont généralement en décrochement et la largeur de chaque maison est dictée par celle de la poutre maîtresse du toit. Près des côtes les vents tordent les arbres aussi manquait-on de poutres droites et costaudes jusqu'à l'arrivée des plantations de pins pour fixer les dunes. Raison pour laquelle certaines maisons mais surtout les dépendances n'avaient qu'un seul pan: on dit alors à " cul levé ". Il n'est pas rare de trouver des bois d'échouage de navires réutilisés. Le sol est en terre battue. |

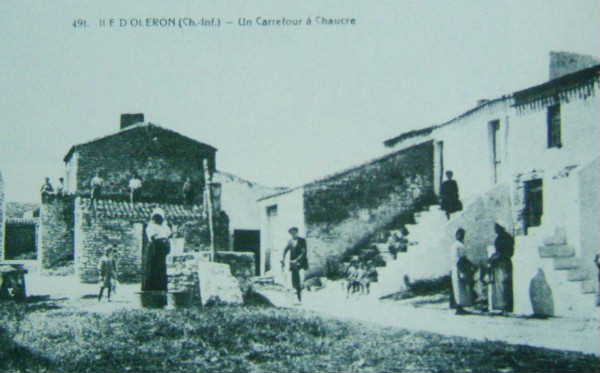

CP de SAUZELLE (Ile d'OLERON) vers1910_ Un "quéreu"

| Les

ruelles sont sinueuses et étroites pour

empêcher

les vents d'y prendre de la vitesse et le puits s'il n'est pas sur une

placette est généralement partagé

entre plusieurs

maisons car l'eau non saumâtre est précieuse. Le

paysan

est avant tout un vigneron, et le chai, le pressoir, et le parc

à cochons ainsi que le poulailler seront répartis

autour

d'une cour entourée de murs bas en pierres

sèches avec un hangar

assez

bas " le ballet" pour le bois et le matériel: c'est le

"quéreu" que l'on retrouve aussi ailleurs qu'en Saintonge. Les cheminées sont dans les murs latéraux de l'habitation. |

|

Beaucoup

d'habitations ont un

grenier dont l'accès se

fait par un escalier en pierres empiétant sur la ruelle. Ces escaliers

menant au grenier ou à l'habitation sont courants dans les charentes;

mais alors qu'ils sont couverts partout ailleurs d'un auvent appellé

"ballet" dans l'ile ils en sont dépourvus et il n'y a jamais de garde-corps. |

Pas de ballets comme celui-ci en Oléron ou en Saintonge maritime et très rare en Saintonge . |

Cette particularité se rencontrent exclusivement dans les villages de vignerons de l''île d'Oléron .  L'absence d'auvent se justifie d'une part il y a moins de pluies et d'autre part le bois de construction était plus rare; par-contre la pierre ne manquait pas car ces escaliers sont toujours pleins et ne servent pas d'abri ou de parc à cochons en dessous de l'escalier. L'absence d'auvent offre en outre une facilité pour construire perpendiculairement au mur gouttereau. |

![]() La maison avant 1850:

La maison avant 1850:

Maison restaurée à BROUE montrant la pierre d'évier traversant le mur

Sous la fenetre de la pièce unique il y avait

toujours

l'évier en pierre avec à gauche une pierre pour poser

le seau

avec sa "cassotte" en bois ou en fer;

la "cassotte" est l'ancêtre du robinet économiseur d'eau,

elle n'est pas spécifiquement saintongeaise et on la trouve dans tout le grand Sud-Ouest

dans des matériaux divers comme le bois, la terre cuite ou le métal.

La cuisine sur terre battue de la maison paysanne à Grand-Village.

On cuisinait dans l'âtre jusqu'aux années 1950 dans la plupart des foyers modestes, le sol était en terre battue

ou en carrelage épais de terre cuite dans les tons ocre-rouge de forme carrée de 16 cm de coté et épais d'environ 2,5 cm..

|

Le "potager" près de la cheminée se trouvait le traditionnel potager en pierres (ancêtre de la cuisinière) dans lequel on mettait des braises pour faire mijoter des soupes ou potées. Fin XIXè ces potagers sont agrémentés de décors en carreaux de faïence ou remplacés par des potagers en fonte qui se placent dans la cheminée même.Le "potager" est aussi en usage dans les châteaux tel celui de PANLOY près de Crazannes qui en possède un colossal en briques. |

| Le pain

était

conservé dans le pétrin ou maie ou un coffre pour

une

à

deux semaines en attendant la prochaine fournée. Le sel était placé dans un tabouret ou boite à sel bien au sec tout près ou parfois dans l'âtre elle-même lorsqu'elle était assez grande. L'on mange sur une table à tirette assis sur des bancs.  La table à tirette permet d'ouvrir les tiroirs par coulissage sur le coté donc sans se déranger car le saintongeais a le sens pratique ! Les enfants pour apprendre à marcher disposent  d'une " coulisse" ...(va et vient) ou bien d'un virelou (tourniquet); ainsi ils ne sont pas dans les jupons de leur mère et celle-ci peut s'occuper sans entraves...et aider aux taches qui lui sont dévolues comme nourrir les bestiaux ou traire. |

| Pour etre bien dans la tonalité voici un extrait d'une pièce crée en 1902 : La mérine à NASTASIE Acte I scène 1 Jh’étion yère cossut quand jhe nous son accoubié tous deux, Cadet et moé ; jh’étis poin grousse madame et li, poin groû moncieu. Le vieux Bitounâ, mon défint biâ père, nous baillit, en mariaghe, coume loghement, de vieux mazureau qui teniant pus, follait accoté les mur avec des abourde peur leu-z-oppousé de chère ; avec thieu, trent’carra de veugne, reinque en mauvais visant; in jhornau de boé dan in fondreau, tout en brughère et en chàgne de chétit brulanghe ; ine goulée de pré, larghe coume mon devanteau et pien de parielle ! Ma définte mère (que le bon Dieu la voèye, bouneghen !) me baillit deux ouèye beçoune, pus meigre qu’in thiou et qui n’aviant, les paure beite, que la piâ sus les où ; ine tore écornée, troé pochée de méture, moétié bié moitié baillarghe ; trente valte de vin peté et la moétié dan in goret qui me fasit deux pot de greisse et troé de graton ; coume mobiyer : in cabinet en bois biant peur sarré nous paur’ mourène, in vaiss’yer, in veille tab’ ine demi-dozaine de cheise boétouse et in châlit en cerisié, tout manghé peur les cosson et qui craquait mé, mes paur’-z-amit ! M’at-i dont fait jhuré bein des cot thieu foutut. châlit ! En fait que d’arghent, jh’avion, entre nous aut’ deux, Cadet et moé, jhuste autant d’éthiu qu’in grapiâ at de pieume. Eh beun ! à force de ménaghé et d’apiloté, jhe son, aneut, bein à neutre affeire : jh’avon de l’arghent de piacé, dés terre me que jhe peuvon n’en feire, jhe son grandement loghé, brève en in mot, jh’arion tout p’r eit’ beneise. |

Le descriptif de la dot vers 1865 vu l'age des personages et en patois saintongeais! |

|

|

Ce type de maison perdure jusqu'au siècle suivant pour les plus défavorisés. |

| Voici

encore une maison

sans corridor à pièce unique un peu plus haute

car

à mesure que l'on s'éloigne de la cote les vents

sont

moins violents. Il n'y a pas de chevrons apparents sur les maisons saintongeaises de bord de mer et pas ou peu de gouttières , les chevrons du toit sont cachés par une génoise et la taille de la fenêtre probablement à huit carreaux indique une date de construction autour de 1900 ou postérieure. Cette toiture est en " cul levé" pour raison d'économies et la rectitude de la toiture indique l'utilisation de chevrons issus d'une scierie moderne. L'évier sous la fenêtre a disparu au profit d'un évier en grès émaillé avec l'eau courante. Le carrelage devient plus rouge et moins épais et on il fait 20x20 cm. |

| L'habitat

traditionnel du bord des côtes est celui du paysan de la mer

cultivant

ses marais et ses

parcs à huîtres ou du paysan cultivant sa vigne

tout en

tirant

un complément de la mer. Il est constitué d'une

maison

basse d'une seule pièce surmontée parfois d'un

grenier

bas pour y entreposer les récoltes car chacun cultive

toujours

un lopin de terre fournissant patates, oignons, fèves,

blé, garouilles, aulx, courgettes... La façade est orientée au sud et le mur ouest est généralement borgne car il reçoit la pluie et les vents dominants. Les murs extérieurs et intérieurs sont blanchis à la chaux et souvent une vigne courre sur la façade. Les maisons sont plutot basses sans corniche et sans génoise mais les chevrons du toit ne dépassent pas et restent dans le mur. Les toits sont à pente douce à deux versants et les tuiles sont des tiges de botte qui dépassent de la toiture celles en creux un peu plus pour éloigner le jet d'eau le plus possible tout en laissant le moins possible de prise au vent. Il n'y a pas de gouttières. |

![]() A L'INTERIEUR des TERRES

A L'INTERIEUR des TERRES

La famille ayant peu de

ressources

habitera

une maison de ce type photographié vers PONS:

| Ce sont des maisons sans corridor

à pièce unique,

l'on

aperçoit la pierre de l'évier sous la

fenêtre et l'on peut

voir

que le grenier a une porte au raz du plancher au lieu d'une

fenêtre;

c'est par-là que l'on

accèdera à ce grenier via une échelle.

La maison n'a pas de corniche et les chevrons sont visibles. Il y a

généralement une gouttière. Les portes sont pleines et rares sont les prônes empêchant les poules d'entrer. le paysan modeste habite une fermette avec ou sans corridor comme celle-ci face à l'église de Grézac |

C'était la ferme d'un maitayer située à THEZAC face à l'église et

elle a fait l'objet d'une étude détaillée

en voici le plan:

| Extrait de " l'architecture rurale francaise" de Jean Suzanne Corpus des genres, des types et des variantes en POITOU pays charentais Editions Berger Levrault 1981 |

![]() LES LONGERES:

LES LONGERES:

|

|

Voici un autre type

beaucoup plus rare mais néanmoins traditionnel

dit

"Longère". Il est originaire du Bas-Poitou et on le

retrouve

disséminé

en Saintonge dans les régions herbageuses. Les dépendances et l'habitation sont en enfilade. La "longère" n'a pas de corniches. |

| |

|

Après 1850 la maison d'habitation se dote d'un corridor et c'est celle que l'on rencontre le plus indifféremment près des côtes ou à l'intérieur des terres.

Vers MIRAMBEAU Une maison a deux étages ressemble toujours à celle-ci dessous avec parfois disparition du grenier s'il n'est pas utile.  Le grenier malgré les ouvertures est réservé à l'entreposage des grains, semences, oignons, aulx, patates, mojhettes etc... Les ouvertures du grenier sont l'expression de la richesse qui comporte soit des œils-de-bœuf soit des ouvertures demi-circulaires ou bien en losanges ou des fenêtres qui sont alors à quatre carreaux au lieu de six. Bien souvent de simples ventaux cachent l'absence de fenêtres... puisque le grenier doit être aéré. Selon sa richesse le propriétaire fera quelques aménagements décoratifs en plus de la traditionnelle corniche et du bandeau en pierres de taille: la gouttière sera parfois intégrée dans la corniche supérieure; des ouvertures cintrées; voir un toit à trois ou quatre pans mais l'ensemble reste sobre malgré-tout. |

Vers TALMONT La

maison d'un forestier qui pourrait etre celle d'un petit vigneron ou d'un ostréiculteur

de la

fin du XX ième siècle.

La façade est orientée sud ou sud-ouest et le mur ouest est borgne. La dimension des fenetres indique une construction tardive mais d'avant 1900. De chaque coté du couloir une chambre avec chacune une petite cheminée en pierre sans trumeau de pierre, le conduit est en petites briques de 20x10x5. Le sol des chambres est en parquet sauf le couloir pavé de carreaux 20x20 à motifs peints. Un escalier en bois au fond du couloir mene à l'étage d'une seule pièce qui sert de grenier pour les grains et réserves de légumes secs. Il y a des volets mais pas de fenetres. Sur le coté droit une cuisine en prolongation du chai est dotée d'une porte et d'une fenètre donnant à l'est. Elle possède une grande cheminée en pierres de taille et sous la fenetre un évier émaillé blanc dont lécoulement se fait à l'extérieur avec le tuyau de plomb dépassant du mur. La cuisine communique avec la chambre mais pas avec la souillarde qui partage pourtant le meme appenti. Le réduit appelé " souillarde " permet d'entreposer au frais été comme hiver les denrées, salaisons, huile et graisses toutes dans des pots de terre avec couvercles, ainsi que la grosse vaisselle pour les gorailles, vendanges ou fêtes de famille. On y fait aussi la vaisselle dans une cuvette en fer étamé . La porte d'entrée était toujours pleine avec une imposte laissant pénétrer la lumière dans le couloir. Tous les contre-vents sont peints avec une couleur vert sombre. Autour de la maison un jardin potager pour les fèves, les salades, tomates et haricots avec près de l'entrée la fameuse cabane munie de sa planche trouée et de sa fosse dite d'aisance qui est un simple trou dans la terre. Un verger avec pommiers et cerisiers. A coté du jardin un parc à cochon de 4m sur 4 en pierre de taille et moelons, couvert de tuiles tige de botte comprend quatre parties en symétrie: une pièce sombre fermant avec porte de 2x2 m avec dans le mur une auge de pierre traversante et par devant une courette très aérée mais couverte dotée d'un portillon. Des rangs de vigne, champs de fourage pour les chevaux, champ de patates et taillis forment le paysage alentour. Une écurie (c'est un exploitant forestier) de 20m de long en pierre de taille et moelons avec au dessus le grenier à foin se trouve à l'ouset de la maison sans la toucher et en prolongation un hangar en bois de type "ballet" pour les charettes. Par de murs mais des haies pour délimiter la propriétée ainsi que pour les parties réservées aux volailles. Un tas de bois le long d'une haie pas trop éloigné de la maison complète le paysage. Jadis un pin parasol indiquait au XIXè un propriétaire d'origine protestante chez qui l'on pouvait se réfugier, certains ont maintenu cette tradition. ____________________________________________________________ |

___fermette

fin XXè_________________

La

Longère aussi aura son corridor,

La

Longère aussi aura son corridor,

l'on voit ici la dispostion typique: habitation, grange à foin pour les animaux et l'étable.

L'espace est ouvert, dans la cour d'autres batiments mineurs abritent les volailles et les cochons.

Ce sont des habitations pour des paysans modestes pratiquant l'élevage ou le lait

donc sur des terres non favorables à la vigne. Cependant ce type d'habitat est rare en saintonge maritime ou cotière.

| Inutile de rappeler que les maisons si elles laissent apparaître les pierres d'encadrement ou de chaînage sont toujours crépies pour éviter aux pierres de se déliter, seuls les murs des dépendances sont laissés parfois en pierres apparentes. |

| Les

demeures viticoles sont dispersées dans la

campagne, implantées au sein des domaines. Les chais portent

sur leurs murs la trace laissée par

l’évaporation du cognac, cette "part des anges"

qui en noircit la pierre. L'organisation des bâtiments

d'exploitation reprend généralement la forme

à cour fermée. |

Le

propriétaire viticulteur

(vivant du

COGNAC et n'élevant pas ses vins) aura fait

construire ce

type d'habitation à la fin du XIXè ou

début du

XXè : |

Ce sont des maisons avec corridor central et escalier desservant des chambres à l'étage. La plupart ont la façade en pierres de taille laquelle s'enrichie de bandeaux de pierre ou de corniches. La porte à panneaux de bois est dans un encadrement de pierres décoratives. Les combles sont éclairés par des œils de bœuf ou des fenêtres quasi carrées. Les souches de cheminées sont en pierre de taille. |

Une

façade

en pierre est signe de richesse

Les maisons de maître du XIXè apparaissent vers 1875 et sont généralement celles de riches familles propriétaires qui ont prospérés avec l'ostréiculture ou la viticulture, imités aussitôt par les notables ( ou bien c'est le contraire !) lesquels la placeront bien en vue comme celle-ci,   et en ville certains

l'agrémenteront d'un luxe suprême: le

balcon et les portes auront aussi du fer forgé ; on fera

également disparaitre la

caractéristique saintongeaise au profit de fenetres aussi

hautes à l'étage qu'au

rez-de-chaussée, on supprime le grenier inutile si bien que

cette

maison

pourrait se trouver en Aunis puisque les fenetres sont

d'égales

dimensions.

|

Le style Saintongeais en ville. |

de nombreuses habitations des villes reprennent le style si caractéristique avec son grenier à œils-de-bœuf ou semi-circulaires: telle cette maison d'angle de rue ( les pierres verticales dans les ouvertures semi-circulaires des combles sont des consolidations de fortune) |

| ___________________________________________________________________________ Cette collectivité entre Saintes et Crazannes a adopté le style saintongeais. ___________________________________________________________________________  |

|

|

Les grandes propriétés viticoles se construisent ainsi vers 1850: Des porches cachent la propriété derrière des murs impressionnants construits vers 1750 et puis vers 1850.

Un porche de ferme saintongeais vers Crazannes C'est l'entrée principale de la ferme viticole ( et pas seulement en Saintonge) avec une grande porte charretière et une ou deux portes piétonnières; le tout coiffé d'une corniche abritée sous des tuiles " tige de botte" Les ferrures des portes sont généralement superbes avec de grandes courbes. Quelquefois comme ici, le porche est surmonté d'un pigeonnier.

Vers 1850 la maison de maitre en pays producteur de cognac sur cour fermée avec ses chais et son pigeonnier également dans un verger clos. Une telle disposition implique l'absence d'annimaux d'élevage. Parfois le propriétaire vit en ville et confie sa propriété à un "maitre" . ET plus tard:

|

|

|

![]() Le MOBILIER SAINTONGEAIS:

Le MOBILIER SAINTONGEAIS:

| Dans la

pièce unique se trouvent

le lit des parents à quenouilles ou "bateau " avec

un dais, le lit des enfants et le vaissellier en

bois

fruitier généralement du merisier orné

de

ferrures découpées très

décoratives. Une marqueterie (en frêne le plus souvent ou bois exotiques près des ports) ou des panneaux en loupe seront un signe d'aisance tandis qu'une sculpture ou une incrustation indiquera la religion de la famille. Le mobilier saintongeais est toujours en bois fruitier (cerisier, merisier, noyer surtout) Les loupes de frênes ou d'ormes placés en symétrie de découpe sont très courants. Les meubles d'origine protestante sont plus sobres et moins chargés que ceux des catholiques. La région de Pont l'Abbé d'Arnoux possédait des ébénistes de renon qui excellaient dans la marqueterie. |

On voet ine grande pièce, ol é la thieusine de Cadet Bitounâ. Les mur avant été bianchit à la chaux ; ol é prop’ coume in sou. Dan le fond, au mitant, ine porte à deux battant. Sus ine pianche, au dessus de thielle porte, troé chaurdron t’rleuzant, à couté de thieuque pot de greisse, de graton, de raisiné et de ghigourit; des trochée de boudin, de saucisse et d’andouillette pend’llant, encruché à thielle pianche. A main gauche, in lit à queneuille avec ses bâlin d’alentour ; au pied dau lit, in vieux fonteuii, ine demi-dozaine de cheise, in travouil garnit de soun écheviâ de laine bianche; à la teite dau lit, in bénitié et in ramiâ bénit. Entre le lit et la porte, ine pendule dan son boétié. De contre thieu boétié de pendule, ine queneuille avec sa filasse, son fusa et sa tie. De l’autre coûté, à main dreite, in vaiss’yer; sus ses étaghère, deux dozaine de veille-z-assiette toute mirolée. De thieu meime coûté, o y at encoère ine grande cheminée. Sus thielie cheminée, sous in giobe, in chap’ron de mariée ; n’on z-y voet otout bein aligné, des moque et des verre gagné à la loterie peur les assembiée. Deux grou landié de far sont dan le foughé, ine marmite é-t-à la crémayère; ine chaufette et in vieux buffâ qu’at la bazane creusée, sont dan in coin, in câlin dan l’autre. Ine yoube avec sa chandelle de rouzine é piquée en dedan de la cheminée voure on at mit à gralé : deux biâ jhambon, en meime temps qu’in chap’let de pied de potiron quo la thieusinière consarve peur mettre en ses sauce. In vieux fusil à piarre é-t-encruché à la cheminée au d’bas d’in biâ cadre en noughé voure on voet le portrait de l’Empereur Napoléon troé avec l’Impératrice Ughénie et le petit Prince. Sus ine veille tab’ à tirette qu’é-t-au biâ mitant de la place, o yat in potet, des moque, in mourçâ de pain routit, des cala et, envioppé dan ine sarviette, in grou chanta de pain. Sous la tab’, dan ine jhède, o se trout des monjhette et, dan in bassiot, des patate et des naviâ peur feire la beurnée aux naurrîn. Au pianche on at encruché ine pèle et, de contre, o pendille : ine coie, in grand boul’llon à ramelle, ine paire de soulié, ine brassée de foughère p’r attrapé les mouche et les deux épaulette de Cadet qui at fait son temps dan la c’valerie. Canette, bue, cassotte, essujhe-main, balai, excétérâ... |

| Le

linge de la famille d'aisance moyenne sera dans une

bonnetière

à une porte soulignée d'un tiroir aux ferrures

décoratives avec marqueterie en haut et en bas.

C'est le " cabinet " sur lequel on dance... |

|

étoile

à 5 branches pour une famille catholique |

|

Croix

de Malte pour une famille huguenotte |

|

Rose

des vents rameau d'olivier, colombe, chardon sont aussi les attributs d'un meuble huguenot |

![]() Les cheminées:

Les cheminées:

| La

cheminée

saintongeaise reste sobre, ci dessus une photo qui

vaut mile discours. C'est une cheminée de cuisine

reconnaissable

à ses dimensions caractéristiques et

elle a

été agrémentée

à

posteriori d'un trumeau

récupéré

d'une cheminée plus basse pour faire un peu plus

bourgeois. Les cuisines (quand elles étaient carrelées) ne l'étaient pas avec des tomettes tréflées comme celles du midi de la France mais avec un carrelage carré de 16x16 assez épais ou hexagonal de 16x17 dans des tons naturels ocre- rouge au XIX ième (puis avec des carreaux de 20x20 plutot rouges uni et peu épais au XXième) |

| Elle

pourrait convenir

à un riche viticulteur mais c'est celle d'un riche

propriétaire, celui du moulin à marée

aujourd'hui

hôtel restaurant au GUA "Le moulin de Chalons". |

![]() Bibliographies:

Bibliographies:

Restauration exemplaire d'une maison saintongeaise: Maison Paysanne de France N°143 I trim. 2002.

Mobilier régional : Charentes Poitou : Ed. MASSIN

Diverses publications de Mme Jacqueline FORTIN dans les revues régionales.

![]() Musées à visiter en SAINTONGE concernant l'habitat:

Musées à visiter en SAINTONGE concernant l'habitat:

La maison paysanne à GRAND-VILLAGE (Ile d'OLERON)

La maison de JEANETTE à Saint Jean d'ANGELY

Le Musée Dupuy Mestreau à SAINTES qui présente un intérieur et des costumes

Le Musée d'art et de traditions populaires à MONTENDRE

L'Ecomusée du cognac à MIGRON.

Le Musée des alambics à SAINT ROMAIN DE BENET

Le musée privé de Mme Anne à Sainte Gemme.

![]() Liens en vrac complémentaires:

Liens en vrac complémentaires:

http://www.sdap-17.culture.gouv.fr/conseils/index.php

http://www.culture.gouv.fr/mpe/carto/fiches/147.htm

http://charente-maritime.org/pays_vals-de-saintonge/patrimoine_rural/rural_memoire_terroir.htm

http://www.sdap-17.culture.gouv.fr/conseils/lexique/index.php?initiale=C&NumSr=209

http://pagesperso-orange.fr/ym.piel/arctrad.html

http://www.pierreseche.com/maisons_nef_charente.htm

http://www.pierreseche.com/creux_de_maisons.htm

http://www.pierreseche.com/photos_gabirottes.html

http://www.moulins-a-vent.net/Regions/poitou_charentes.htm#Charente%20Maritime

http://inventaire.poitou-charentes.fr/patind/pi/index.html

http://www.poitou-charentes.culture.gouv.fr/pages/section6/eau/pages.php?page=B2a

http://www.bernezac.com/ostreiculture.htm

http://www.guidetermite.com/lexique.html

http://www.planetmaison.com/html/fiche.php?id_lang=1&id_article=81

http://materiaux-anciens-cheminee-en-pierre-carrelage-vente-vienne.materiaux-autrefois.com/

http://www.genealogie.com/royan-17200/charente-maritime-17/cartes-postales-67220-ville-village.html

http://www.bernezac.com/Royan_belle_epoque.htm

|

fin de la page sur la maison saintongeaise. |