|

La basilique de SOULAC en GUYENNE (33)

L'ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-FIN-DES-TERRES A SOULAC-SUR-MER (GIRONDE)

Les légendes de Ste Véronique et St Martial !!! Elle raconte qu'au premier siècle, après la mort de la Vierge, sainte Véronique, saint Amadour, assimilé plus lard, au XVe siècle, avec le Zachée de l'évangile, quittèrent la Judée, vinrent à ROME, où ils rencontrèrent saint Martial. Tous les trois se rendirent en Saintonge, traversèrent la Gironde et abordèrent à Soulac (1). Véronique y éleva un oratoire à la Vierge, tandis que Martial en construisait un autre, consacré à saint Pierre, sur une dune qui émergeait des marais de la Gironde, dans une localité voisine nommée Liban (2) ou Lillan. Ces chapelles furent consacrées par saint Martial, qui bientôt se retirait en Limousin, tandis que Amadour allait se fixer à Rocamadour. Véronique resta à SOULAC jusqu'à sa mort et y fut inhumée. On ne sait rien sur la période qui va jusqu'au milieu du Xe siècle. Le seul renseignement est fourni par la trouvaille faîte, lors du déblaiement de l'église, dans le cimetière qui l'entourait, d'un certain nombre de sarcophages à couvercles plats ou en batière, dont un seul est orné d'une croix gravée (3). (1) II y avait dans la région un port nommé «

Noviomagus »t sur l'emplacement duquel on n'est pas

d'accord. Beaucoup pensent qu'il se trouvait, en Gironde,

en rade du Verdon, car, sur l'océan, aucun point n'est

facilement abordable. Il est probable que c'est là

qu'abordaient les rois d'Angleterre, lorsqu'ils

possédaient l'Aquitaine. Vers cette époque le corps de Véronique est

transporté à Saint-Seurin de Bordeaux, où il se trouve

encore, pour " causes de guerre et autres

désolations du pays", et un simple cénotaphe

indique, à Soulac, le lieu de la sépulture. Déjà, en

effet, s'était créé autour de l'oratoire un courant de

pèlerinage.

(1) Cette charte a été contestée : elle aurait clé fabriquée par les moines de Sainte-Croix pour l'opposer aux droits que détenait sur Soulac l'abbaye de Saint-Sever et qui lui auraient été donnés, en 982, par Guillaume de Sanche, duc de Gascogne. Telle est l'origine des difficultés entre les deux abbayes. (2) On l'appelle aujourd'hui « La Basilique »,

sans aucun droit canonique. Une étape vers Saint-Jacques de Compostelle... Déjà Soulac était devenu l'étape d'une des voies secondaires des pèlerinages de Saint-Jacques de Compostelle. Les pèlerins venant d'Angleterre, de Bretagne et de Normandie arrivaient par mer à Soulac, débarquant probablement au Verdon ; leurs dévotions faites à la Vierge et à sainte Véronique, ils gagnaient Andernos, la Teste de Buch, Hendaye et Irun, puis Compostelle (1). Le XIIe et le XIIIe siècles furent un moment de prospérité pour le prieuré de Soulac, bien qu'il eût depuis longtemps à souffrir des conditions dans lesquelles l'église avait été construite et de la situation même de Soulac. Cette ville se trouve dans la zone d'influence de l'estuaire de la Gironde et ce voisinage, combiné à l'action des vents et des sables, lui a causé de nombreux dommages, malgré des travaux de défense continus (2). (1) Le souvenir de ces faits s'est conservé par

le lieu dit l'hôpital, dans la commune voisine de Grayan

ou se trouvait l'établissement d'un ordre hospitalier,

destiné à venir en aide aux pèlerins. Une chapelle

moderne a remplacé celle de l'ancien lazaret. (2) Monsieur Levêque, directeur du port autonome de Bordeaux, estime que chaque marée met en mouvement de cinq à six millions de mètres cubes d'eau, qui déplacent par gros temps des quantités formidables de sables. Montaigne dont le frère Thomas était seigneur de Lihan et y possédait des biens, parle des phénomènes d'ensablement qui se produisaient dans cette région (Essais I I, chap. xxx, intitulé : Les Cannibales) " En Médoc, dit-il, le long de la mer, mon frère, sieur d'Arsac, voit une sienne terre ensevelie sous les sables, que la mer vomit devant elle : le faiste d'aucun bastiment paroîst encore : ses rentes et domaines se sont eschangez en pasquages bien maigres. Les habitants disent que depuis quelque temps, la mer se pousse si fort vers eux, qu'ils ont perdu quatre lieux de terre; ces sables sont ses fourriers. Et voyons de grandes montioles d'arènes mouvantes, qui marchent une demie lieue devant elle et gaignent pays."

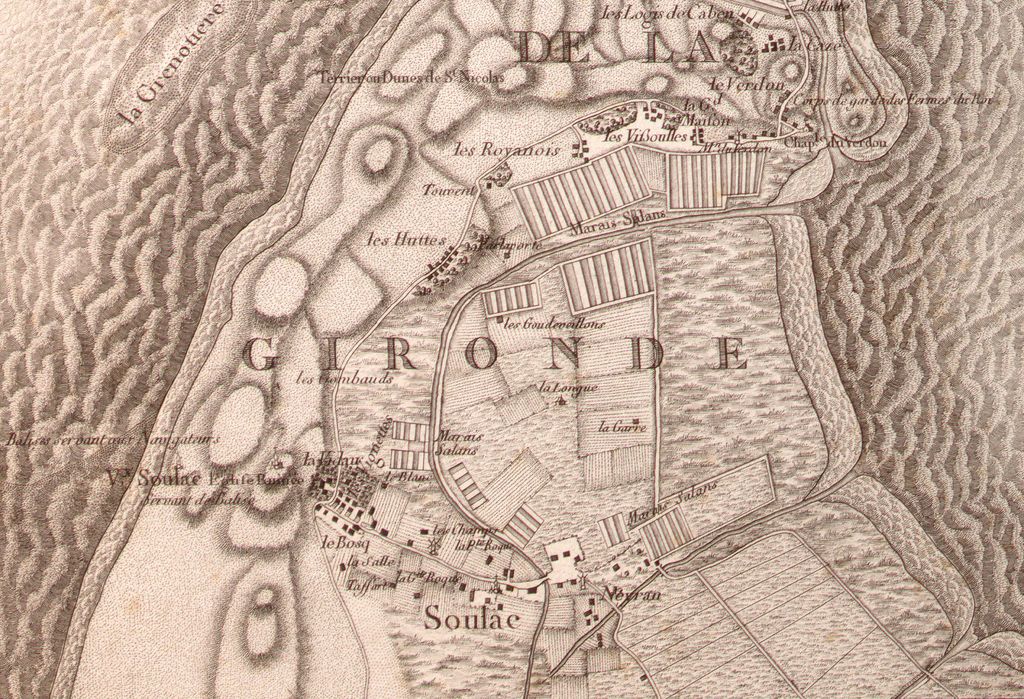

L'église avait été élevée entre deux dunes ; une considérable à l'est, appelée le Puy du Guet, portait, au sommet, un moulin à vent. L'autre, moins importante, à l'ouest (1), se nommait le Puy du Porge (porche). La première subsiste encore en partie, la seconde a disparu. Le monument était bâti sur une couche de sept à huit mètres de sable reposant sur une épaisse couche et son sol intérieur était à 3m29 au-dessus de la mer.

Dans ce bas-fond existait une source d'eau vive, qui avait probablement été incluse dans l'oratoire et, en construisant leur église, les moines, voulant conserver le culte de sainte Véronique, lui élevèrent un autel adossé au dernier pilier sud de la nef; « jouxte le pilier se trouvait la fontaine ». En assurèrent-ils mal l'écoulement au dehors? Toujours est-il qu'enfermée entre des murs épais, cette source entretenait une humidité constante à laquelle s'ajoutèrent les eaux d'infiltration venant de la grande dune, qui, par les années pluvieuses, s'imprègne à la façon d'une éponge, d'où envahissement fréquent de l'église par la nappe d'eau. Les religieux n'hésitèrent pas à remblayer leur église, dont le sol actuel est à 3m60 au-dessus du sol primitif.

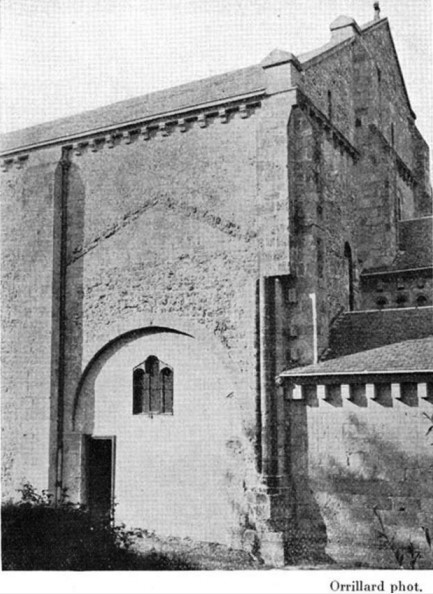

Des fouilles faites en 1913 ont montré que ce travail a dû être exécuté en plusieurs fois. La nappe d'eau a été trouvée à 1m20 au-dessous du sol actuel. A 1m40 était un carrelage en terre cuite, le sol du XIIe siècle étant à 3m40. La fontaine était renfermée dans un puits (2). (1) L'existence de cette dune fil placer au sud la porte d'entrée de l'église. (2) On a fait, il y a quelques années, des travaux de protection de la base des dunes de la plage, les fondations des digues pénétrèrent profondément dans le banc d'argile. S'opposant à l'écoulement des eaux, elles ont causé l'élévation du niveau de la nappe d'eau et l'église est fréquemment inondée et fermée. On y a remédié par rabaissement du niveau d'eau au moyen de pompes; il est question de rétablissement d'un réseau d'égouts. Ce remblai a eu des conséquences fâcheuses pour l'esthétique de l'église, qui paraît écrasée, et a modifié profondément l'aspect du ch&oeligur et des absidioles. En outre, il rendit inutilisable la porte d'entrée primitive, placée au sud. Nécessité fut donc, au début du XIVe siècle, d'ouvrir sur la façade ouest, la porte actuelle, surélevée, par rapport au sol nouveau de l'église, de 1m65. A ce moment, le prieuré dut avoir de grandes ressources, car, au milieu du XIVe siècle, l'église fut profondément modifiée. Les moines bâtirent au-dessus du maître-

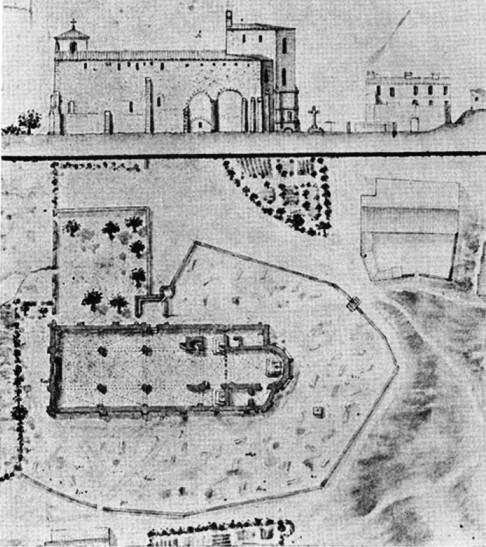

autel une nouvelle voûte, transformant ainsi l'ancien ch&oeligur en une crypte de plain-pied avec la nef, dans laquelle ils placèrent le cénotaphe de sainte Véronique. Ils démolirent la voûte en cul-de-four du XIIe siècle et, sur le chevet roman, élevèrent une abside pentagonal avec trois larges fenêtres gothiques, précédée d'un ch&oeligur carré, et le tout fut voûté d'ogives. Ce sanctuaire était surélevé de trois mètres par rapport à la nef et extérieurement il dépassait de six mètres les murs de l'église, (C'est probablement à cette époque que les parties tournantes des deux absidioles furent supprimées et remplacées par des murs droits, tandis que celles-ci étaient transformées en sacristies ou en chapelles latérales. Elles furent murées du côté de la nef et des autels furent adossés. Le clocher actuel, élevé sur la première travée du bas-côté nord, date de cette époque. Au sud de l'abside, une tourelle d'escalier permettait l'accès du nouveau ch&oeligur (1), Un dessin (2) provenant d'une ancienne carte du Médoc montre l'église entourée du cimetière et des ruines du monastère. Elle ne présente aucune trace d'ensablement. On voit le ch&oeligur gothique surélevé qui a entraîné la démolition du clocher central, le clocher actuel, les meurtrières. Les croisillons, les parties tournantes des absidioles n'existent plus. Sur la dune, logement des desservant. Il y a deux erreurs à signaler : la porte d'entrée devrait être entre les deuxième et troisième contreforts et non entre le quatrième et le cinquième. Sur le plan, il manque une travée. Le clocher central, qui s'élevait sur le carré du transept, fut en partie démoli et utilisé pour former la partie droite du nouveau ch&oeligur, car on comprendrait mal sa coexistence avec la nouvelle construction. (1) Comptes-rendus de la Commission des

monuments historiques de la Gironde, t. VIII, 1847. (

L'aspect devait être celui du ch&oeligur de

Saint-Hilaire de Poitiers, vu de la nef.) Je crois aussi que c'est à ce

moment que les croisillons furent détruits. Il semble

que le plan projeté était beaucoup plu» important que

celui qui fut exécuté; on

Il existe, en effet, du côté sud, au point de jonction du mur de l'absidiole sud avec le mur du croisillon, un contrefort roman qui a été détruit en partie et remplacé par un faisceau de colonnettes engagées, non terminées, reposant sur une base polygonale et qui date du XIVe siècle, A l'est de cette pile inachevée, il y a une série de pierres d'attente. On peut penser que les moines voulurent transformer leur église et la disposer à la mode gothique, maïs que l'argent manqua. D'ailleurs, la prospérité du monastère avait diminué. Il y avait eu jusqu'à douze moines et le prieur possédait le revenu de nombreuses terres, de marais salants, avec le droit de haute, moyenne et basse justice sur tout le Bas-Médoc. Les seigneurs de Lesparre contestèrent très tôt ces droits judiciaires et temporels et, par des réclamations constantes, cherchèrent à confiner le prieuré dans la seule propriété du bourg. Survinrent des épidémies qui appauvrirent le pays, des irruptions de bandes, venues par terre ou par mer, qui causèrent d'importants dégâts, si bien qu'en 1455, il n'y avait plus que le prieur et deux moines. En 1467, le capitaine de Lesparre se jette sur Soulac à la tête de 200 hommes, moleste les habitants, qui se réfugient dans l'église, qu'ils fortifient à la hâte. L'institution de la commende aggrave encore la situation et, en 1532, il n'y a plus de moines ; le prieur reste seul, et c'est un simple vicaire, "comme en une des autres moindres églises paroissiales ", qui exerce le culte. L'église est d'ailleurs en mauvais état, les voûtes sont percées et, au prieuré, il n'y a plus qu'une chambre habitable. En 1556, on trouve trace d'un legs destiné à des réparations. En 1622, une bande de huguenots conduits par Jean de Favas, venant de Royan, débarquent à Soulac, s'en emparent, blessent à mort le curé, pillent l'église, s'y installent et la font fortifier par les habitants, au moyen de " guérites, meurtrières, fossés, palissades et de travaux extérieurs ", ils découvrent et utilisent la fontaine située dans l'intérieur de l'église, qu'ils occupent du 5 février au 29 mars. En 1609, le cardinal de Sourdis fait réparer les voûtes, maïs voici qu'en 1642 on redoute l'invasion des Espagnols ; on répare les fortifications et les ouvrages avancés de l'église et on y entasse de la poudre. Un texte de 1659 signale que la voûte est " cassée "», au bas de l'église et près du clocher. C'est vers cette époque que l'on commence à trouver dans les archives des demandes de dégrèvements d'impôts, à la suite d'empiétement des sables sur des prés et des propriétés. Mais, jusqu'en 1731, on ne trouve aucune indication que l'église ait souffert. A cette date, une chapelle est fondée au Verdon, malgré le prieur, et on signale que les deux tiers des maisons du bourg sont ensablées, et que la grande église est " entourée"» et humide (1). (1) B. Saint-Jours, Soulac, d'après textes et preuves, édité par MM. Guilhem et Coudy. Soulac-sur-Mer, 1928. En 1737, l'église " confronte de toute part le sable qui l'environne, il laisse voir encore un morceau du cimetière en très mauvais état ", Le presbytère, rempli de sable, est prêt à tomber et vingt-trois familles avaient déjà quitté Soulac. En 1741, la porte de l'ouest est complètement obstruée et l'intérieur de l'église commence à se remplir ; on ouvre des portes dans le fond des absidioles. La charpente du côté sud s'écroule en partie, le mur sud doit être étayé. Les habitants souffrant de même façon émigrent à deux kilomètres à l'ouest et y fondent le " Jeune Soulac ". On y construit une chapelle, où l'autel de Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres est transporté et se trouve encore. On voulut démolir l'antique église pour en utiliser les matériaux, mais la Chambre de Commerce de Bordeaux s'y opposa, parce que le clocher servait de balise aux navigateurs et permettait des alignements avec le moulin de la dune. On versa 10,500 livres aux Soulacais et l'église fut complètement abandonnée en 1757.

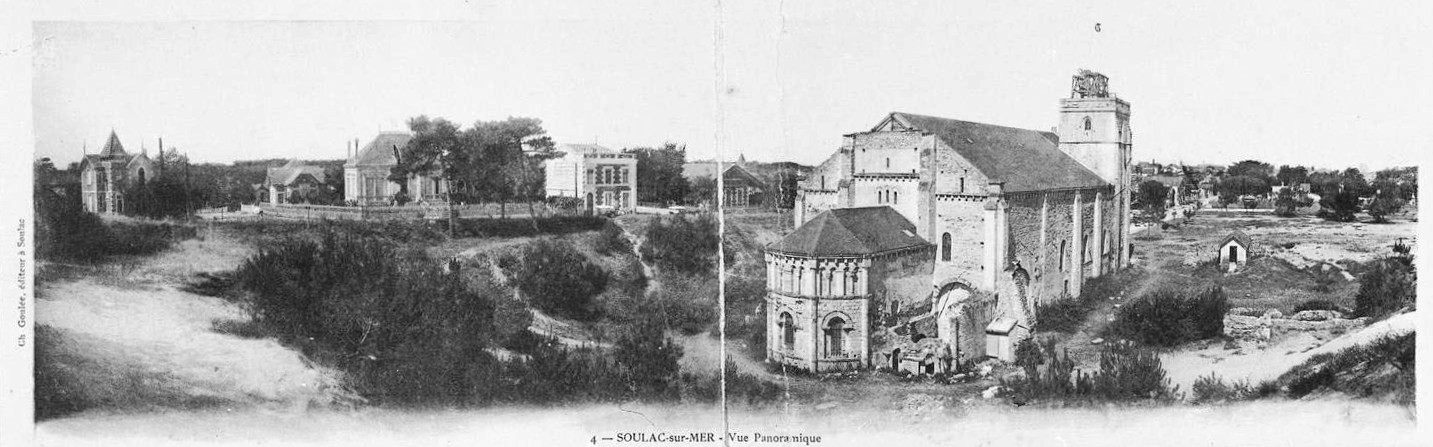

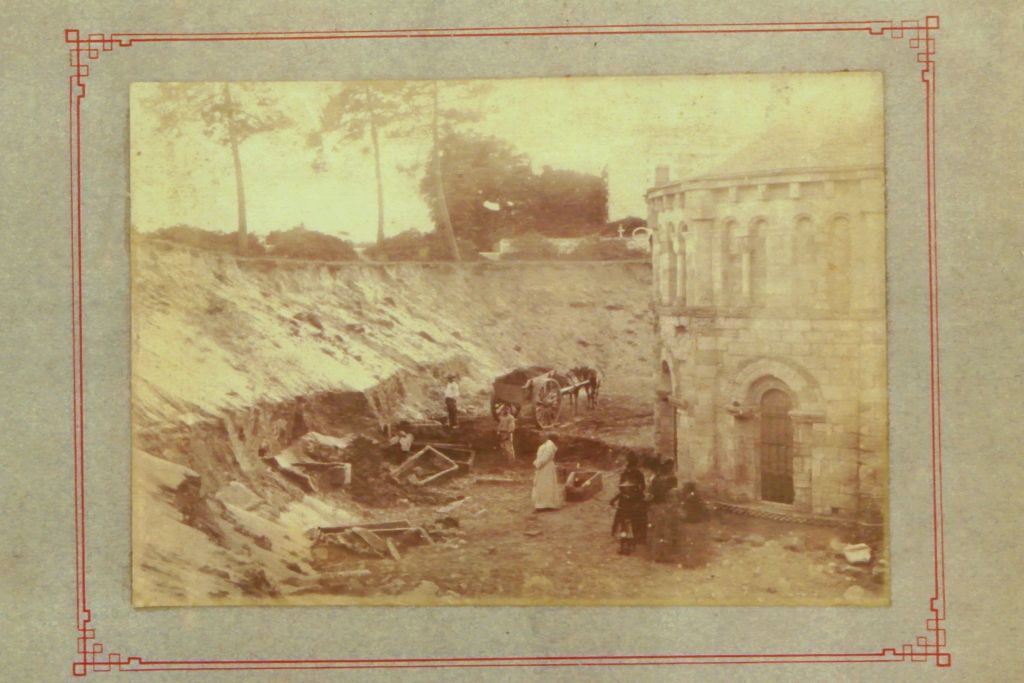

Les toitures disparurent, les voûtes s'écroulèrent en partie, des brèches se formèrent, dans les murs. La moitié supérieure du clocher, le tiers de la façade apparaissaient seuls à l'ouest, tandis que le ch&oeligur gothique émergeait à l'est avec sa toiture et ses voûtes en mauvais état. Peu à peu, la végétation se développa ; sur le clocher privé de toit, on construisit une pyramide en poutres de fer supportant une sphère pour servir de signal. Et, pendant longtemps, le monument servit de carrière. Peu à peu, les sables se déplacèrent, le sommet de la porte de l'ouest apparut, le clocher se dégagea : un garde forestier fut logé dans les chambres du clocher, où l'on utilisa les embrasures des fenêtres en y construisant des tuyaux de cheminées, et un four fut construit dans les murs de l'abside. Vers 1846, Soulac commença à être fréquenté comme station balnéaire. La Commission des Monuments historiques de la Gironde vint visiter le monument et, malgré l'intérêt qu'il présentait, conclut à l'abandon. En 1851, le cardinal Donnet, archevêque de Bordeaux, aidé par de multiples dons, et d'accord avec l'administration préfectorale, entreprit le désensablement. Les travaux commencèrent en 1859, sous la direction de Charles Durand, et, le 20 avril 1860, une messe fut dite par le cardinal dans l'église en partie ressuscitée.

On creusa autour de l'église une vaste cuvette, qui supprima les vestiges de la dune de Porge, mit à nu les ruines de l'ancien monastère, qu'on voit encore, et découvrit une partie du mur de l'ancien cimetière. On ne toucha pas au remblai intérieur, que les moines avaient fait au XIIIe siècle, par crainte de la nappe d'eau. L'église sortait mal en point de son tombeau (1). La restauration fut faite, par endroit, avec un peu de négligence, en cherchant à rétablir l'église romane du XIIe siècle. Le ch&oeligur gothique du XIVe siècle fut démoli (2) ; on ne reconstruisit ni le clocher central, pour lequel, du reste, il n'y a aucun renseignement, ni les croisillons. Les absidioles nord et sud furent rebâties seulement en 1909, sous la direction de l'architecte Rapine. (1) Brutails, dans Vieilles églises de la Gironde, donne un résumé du rapport de l'architecte sur l'état de l'église (2) Ce ch&oeligur était décoré de fresques représentant le Massacre des Innocents, la Fuite en Égypte, l'adoration des Mages. Cette dernière scène, où les personnages portent le costume du XVe siècle, est reproduite dans une estampe de la bibliothèque de Bordeaux, fonds Delpit.

L'INTÉRIEUR

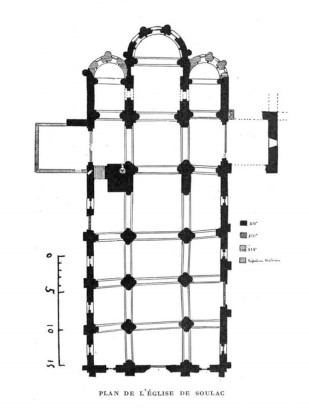

L'église Notre-Dame-de-la-Fin-des-Terres, orientée et de plan basilicale, comprend une nef centrale obscure, de quatre travées, accostée de deux collatéraux, et un transept, dont les bras débordants sont actuellement ruinés ; à la nef fait suite un ch&oeligur plus bas qu'elle, formé d'une partie droite précédant une abside en hémicycle, tandis que deux absidioles de même disposition lui sont tangentes et sont dans Taxe des collatéraux (1). A première vue, on est frappé par l'importance des supports, par la présence de deux rouleaux à ressaut à toutes les arcatures et par de nombreuses irrégularités dans la construction, dont les murs sont déversés (2).

La nef centrale est couverte d'une voûte remaniée à plusieurs reprises avec doubleaux à deux rouleaux et à arêtes vives. On dit généralement qu'elle est en arc brisé : il est très difficile d'affirmer quoi que ce soit, car, en certaines travées, elle est en plein cintre, ainsi que les doubleaux, dans d'autres les uns et les autres sont en arcs brisés et il en est de même pour les collatéraux. Dans les combles, il est facile de voir que les parties anciennes, construites en moyen appareil disposé sous forme de claveaux, correspondent à des courbes en plein cintre et que les parties modernes construites en blocage répondent aux nombreuses portions où l'arc est brisé (3). Il semble que les voûtes primitives devaient être des berceaux en plein cintre. Dans la première travée, au sud et au nord, des baies étroites traversent de part en part les reins de la maîtresse voûte et de celles des bas-côtés : c'est une disposition exceptionnelle, dont on ne voit guère l'utilité. Cette nef communique avec les bas-côtés par quatre grandes arcades de hauteur et de largeur inégales, en plein cintre à deux rouleaux nus. (1) Brulails fait remarquer qu'en Gironde il n'y

a que sept églises à bas-côtés primitifs : Guitres,

Vertheuil, Soulac-sur-Mer, Sainte-Croix de Bordeaux,

Saint- André de Bordeaux, Sainte-Eulalie d'Ambarès, la

Sauve.

Les piles sont mal alignées et de dimensions différentes. Les trois premières de chaque côté se composent d'un massif central de section carrée, sur chacune des faces duquel est appliqué un dosseret, qui reçoit le rouleau supérieur des doubleaux, ainsi que des arcades et auquel est adossée une demi-colonne portant un chapiteau destiné aux rouleaux inférieurs. Les quatrièmes piles de chaque côté diffèrent des précédentes et également entre elles, celle du sud forme un massif de 3m96 de longueur sur 1m98 d'épaisseur. La partie orientale reproduit trois faces des supports précédents ; à l'ouest, le dosseret est remplacé par un mur à l'extrémité duquel se trouve la colonne engagée. C'est près de ce pilier qu'était la fontaine et primitivement l'autel de sainte Véronique. Il reste, du côté de la nef, des débris d'une décoration de la Renaissance. Le support nord est encore plus important ; à peu près de même longueur (3m71), sa masse se continue du côté du mur gouttereau, pour atteindre une épaisseur de 4m18, rétrécissant le bas-côté jusqu'à 1m54. Au moment de la restauration du XIXe siècle, on a réuni cette pile au mur nord, par un arc en plein cintre situé à mi-hauteur et, au niveau de la voûte, on a noyé le doubleau dans un second arc de même ordre. Cette disposition extraordinaire et disparate s'explique par le fait que la pile nord contient un escalier à vis logé dans une cage cylindrique descendant au sol primitif de l'église et montant jusqu'aux combles. Une porte à été ouverte sur la face est de la pile répondant au niveau actuel ; une seconde porte ouvre du côté de la nef et devait répondre à une chaire aujourd'hui disparue. Ces deux piles ainsi renforcées étaient destinées à soutenir le clocher central, qui existait jadis sur le carré du transept et à l'intérieur duquel conduisait l'escalier ; elles lui servaient, en outre, de contreforts (1). Les voûtes des collatéraux, presque aussi élevées que celles de la nef, la contrebutent, à la mode poitevine. Elles présentent de nombreuses irrégularités. Au nord, les doubleaux retombent sur des pilastres adossés à des dosserets. Du côté sud, les deux premiers doubleaux reposent sur des tailloirs nus soutenus, le premier, par un simple corbeau et, le second, par deux consoles moulurées. Cette disposition est primitive et a probablement été nécessitée par l'existence, au-dessous, de l'ancienne porte d'entrée. Le troisième doubleau retombe sur un pilastre à dosseret et le quatrième sur une demi-colonne adossée à un dosseret et dont le diamètre est beaucoup plus petit dans sa moitié supérieure. Partout une corniche simple signale le départ des voûtes. Dans le bas-côté sud se trouvait l'ancienne porte d'entrée enterrée actuellement jusqu'aux impostes. Dans celui du nord, on trouve, à la troisième travée, la porte qui conduisait au cloître. Elle a été construite au XIIIe siècle, lors du remblai de l'église, et a dû remplacer une ouverture plus ancienne. L'église est éclairée par trois fenêtres ouvrant sur la façade, par le triplet ouvert au-dessus du ch&oeligur, par deux fenêtres non centrées, au-dessus des absidioles et par celles qui existent dans la plupart des travées des bas-côtés. Des fenêtres modernes ont été ajoutées au-dessus de l'ancienne porte d'entrée sud et dans le mur fermant le croisillon sud. Les fenêtres anciennes sont très élevées par rapport au sol primitif. Sans aucune décoration, elles n'ont que peu d'ébrasement, mais un talus accentué. (1) Cette même disposition se retrouve à Saint-Benoît-sur-Loire, sauf qu'il n'y a pas d'escalier. En plein cintre, elles s'ouvrent intérieurement et extérieurement au fond d'une arcade de même courbe, formant avec le pied-droit un angle rentrant, où il n'y a jamais eu de colonnes. Brutails signale que ces fenêtres présentent, en bas et vers te dehors, une petite levée en pierre empêchant l'eau de filtrer vers l'intérieur. Le carré du transept est actuellement voûté d'un berceau en plein cintre moderne, monté sur les deux dernières grandes arcades. La corniche qui souligne la naissance de la voûte est à un niveau inférieur à celle de la nef. II y a eu ici, du côté sud, de très nombreuses réfections. Aucun indice ne permet de savoir comment était couvert le carré du transept, lorsque le clocher central existait. Les croisillons débordaient largement, mais ne s'ouvraient pas en face l'un de l'autre. Ils ont été démolis et, du côté nord, il ne subsiste que l'amorce du mur oriental utilisé pour la construction de la sacristie. Du côté sud, une partie du mur formant le fond du croisillon subsiste et était percé d'une large fenêtre a ébrasement intérieur (1). Voûtés probablement en plein cintre, ils ouvraient sous deux grandes arcades à doubles rouleaux aujourd'hui murées. II est probable que ces croisillons ne datent pas de la construction primitive et ont été ajoutés après coup; la fenêtre qui subsiste dans le mur de fond, au sud, est d'une forme différente de celles de l'église et les cinquième et sixième contreforts de chaque côté, qui étaient noyés dans les murs des croisillons, n'ont jamais été jointés avec eux. Les deux dernières grandes arcades prennent leur point d'appui oriental sur le mur épais de 1m25, qui sépare le ch&oeligur des absidioles. (1) Les croisillons hors d'&oeliguvre débordaient de 7m70, avaient une largeur de 7m70 et une hauteur sous voûte de 10 mètres. Du coté sud, on voit la trace du solin indiquant la hauteur de la toiture.

Chevet de l'église de SOULAC Presque à l'entrée du ch&oeligur, au nord et au sud, des demi-colonnes volumineuses accolées à un dosseret et surmontées de chapiteaux, sur lesquelles je reviendrai, supportent l'arc triomphal à deux rouleaux, dont l'extrados est surmonté d'un mur élevé, refait et ajouré d'un triplet. Une travée droite suit, présentant, de chaque côté, la partie supérieure d'une arcade à deux rouleaux, qui déborde le sol actuel de Om85; elle faisait communiquer, suivant la coutume bénédictine, le ch&oeligur avec les absidioles. Les murs sont ensuite ornés d'une haute arcade aveugle sans décoration, contiguë à deux colonnes analogues aux précédentes, portant les deux rouleaux du doubleau qui limite la travée droite.

A celle-ci fait suite l'abside en cul-de-four hémicirculaire décoré d'une arcature prise dans l'épaisseur du mur de fond et formée de cinq arcs reposant sur quatre colonnes antiques, dont trois sont en marbre vert et une en pierre. Deux des premières sont galbées et portent l'astragale et un filet. La troisième n'a pas d'astragale, niais est galbée. Celle en pierre n'a ni astragale ni galbe. Ce sont des colonnes romaines, dont on ignore l'origine. Les arcades qu'elles supportent varient d'aspect : les plus à l'ouest sont nues, sauf du côté nord, où il y a une imposte décorée d'un damier. Les trois autres qui encadrent les fenêtres sont en cintre surbaissé et décorées d'un gros tore épousant la courbe de l'abside et souligné par deux cavets. Il semble que le constructeur a tâtonné, car ces arcs sont irréguliers, lourds et disgracieux. Deux chapiteaux anciens manquent et ont été remplacés par des pierres épannelées. Une corniche, composée d'un bandeau et d'un chanfrein contournant les tailloirs des chapiteaux de la travée droite, fait le tour du ch&oeligur et marque la naissance des voûtes qui ont été complètement refaites. Je reviendrai sur cette corniche qui porte une fort belle décoration. Le chhoeur est éclairé par trois fenêtres, celle du milieu étant dans l'axe. A cause du remblai, leurs bases sont au niveau du pavé du ch&oeligur. Elles sont très ébrasées vers l'intérieur et sans décoration. Les absidioles ont été refaites en 1909 par Rapine : il ne reste d'ancien que les murs latéraux et la partie inférieure de la partie tournante ; elles reproduisent, je crois, les dispositions anciennes. Chacune d'elles comporte une travée droite couverte d'un berceau en plein cintre, limitée par un doubleau à double rouleau retombant sur des demi-colonnes engagées et précédant une abside un hémicycle, voûtée d'un cul-de-four. Une corniche refaite, formée d'un bandeau et d'un chanfrein, indique la naissance des voûtes ; elle devait être décorée d'une frise dont il reste quelques fragments- L'absidiole du nord est éclairée par deux fenêtres semblables à celles du ch&oeligur; elles ouvrent sous une arcature sans décoration, prise sur l'épaisseur du mur de fond et reposant sur trois colonnes à chapiteaux épannelés et neuves. L'absidiole du sud reçoit la lumière de trois fenêtres analogues ouvertes aussi sous une arcature de même nature, composée de trois arcades reposant sur quatre colonnes neuves et qui n'occupe que la partie sud-est du cul-de-four.

Extérieur. Extérieurement, l'église de Soulac-sur-Mer a un aspect sévère. Couverte d'un toit unique en ardoises, dépourvue de ses croisillons, elle forme un grand rectangle, sur la face orientale duquel sont accolés le ch&oeligur et les deux absidioles qui paraissent écrasés par le mur à haut pignon qui ferme la nef. A l'angle nord-ouest s'élève un clocher formé d'une simple tour carrée à deux étages terminée par une plate-forme cimentée, sur laquelle a été établi le beffroi des cloches, dont aucune n'est ancienne. Le toit primitif, à quatre versants couverts de tuiles, n'existe plus. Le gros &oeliguvre montre partout des reprises pour lesquelles on n'a tenu aucun compte de la construction primitive. On y trouve du grand, du moyen appareil et du blocage parfois très grossier. La façade est un grand mur nu, en partie refait et terminé par un haut pignon, dont le rampant s'amortit, au sud, par une partie droite et, au nord, se perd dans le clocher. Elle est divisée verticalement en trois parties par quatre hauts contreforts soulignant les trois vaisseaux. La partie médiane contient la porte en arc brisé qui, au XIVe siècle, a remplacé celle du sud ensablée. Elle présente cinq voussures, dont les deux profondes sont décorées de colonnettes engagées à chapiteaux et bases polygonaux supportant des tores qui entourent l'arcade. Colonnettes et tores sont décorés, sur leur face libre, d'un listel ; les trois autres voussures sont constituées par des gorges. Au-dessus de la porte ouvre une fenêtre qui éclaire la nef centrale et présente la même disposition que celles déjà décrites, sauf que ses dimensions sont plus considérables et qu'à l'extérieur une archivolte moulurée la surmonte. Une corniche très simple, à modillons nus, continuant celle des murs latéraux et contournant les contreforts, souligne la naissance du pignon, qui, lui-même, est traversé, un peu plus haut, par une seconde corniche semblable. Celle-ci se retrouve au revers de la façade dans la nef centrale et le bas-côté nord sans qu'on en voie la nécessité, Les parties latérales présentent une fenêtre semblable à celles de la nef, surmontée d'une archivolte. Au nord s'élève le clocher construit en grand appareil, contrebuté par la surélévation de deux des contreforts de la façade et dont les étages sont soulignés par des cordons. Une fenêtre en plein cintre éclaire le premier étage. Il a été construit sur les murs de la première travée du bas-côté nord. La face nord de l'église montre la partie correspondante du clocher contrebutée par les deux premiers contreforts surélevés ; de ce côté, seul le second étage est éclairé sur chacune des faces nord et est par une fenêtre en arc brisé sans décoration autre que des moulures intérieures. Quatre autres contreforts contre-butent les voûtes et les deux derniers avaient leurs départs inclus dans les murs du croisillon nord. Tous se terminent par des larmiers et montent jusqu'à la corniche fort simple à modillons nus refaits. Les quatre premières travées ont seules une fenêtre. Cette façade était contiguë au cloître, dont quelques corbeaux indiquent l'emplacement. A la quatrième travée se trouve la porte ouverte au XIIIe siècle pour accéder au cloître : elle est en arc brisé à trois voussures ornées de tores retombant sur le tailloir d'un chapiteau à crochets à longs pédicules et actuellement murée et enterrée jusqu'à la base des colonnettes. Près de l'angle formé par le mur occidental du croisillon et le mur goutterot nord, on trouve, enfoui obliquement dans ce dernier, un sarcophage muni de son couvercle, qui semble occuper sa place primitive. Une sacristie a été bâtie à l'époque moderne sur remplacement du croisillon nord en utilisant une partie de son mur oriental. La face sud percée de trois fenêtres anciennes présente également six contreforts, tous plus ou moins réparés, à larmier, montant jusqu'à la corniche et répondant assez mal à la retombée des doubleaux du collatéral sud. Dans la deuxième travée se voit l'arcade en plein cintre et à deux rouleaux de la porte primitive enterrée jusqu'aux impostes et actuellement murée. A la cinquième travée était l'ouverture du croisillon sud fermée actuellement par un mur moderne muni d'une porte. En face se voient les ruines du croisillon sud avec la fenêtre ébrasée qui l'éclairait ; il y a autour de celte ruine plusieurs amorces de murailles sans caractères. Contigu à ce croisillon se trouve ce pilier qui a remplacé une partie du sixième contrefort roman, sur la base duquel a été posé un socle polygonal supportant un faisceau de quatre colonnettes dénotant le XIVe siècle, ainsi que des pierres d'attente qui font penser à un projet non exécuté. Extérieurement, les bases de toutes les fenêtres sont soulignées par un cordon qui est interrompu par chacun des contreforts. Le chevet se compose de deux parties bien distinctes : les parties hautes orientales des nefs et le ch&oeligur accosté des absidioles. Les premières sont constituées par un grand mur à pignon triangulaire avec rampants en très grande partie moderne. Primitivement, c'était la face est du clocher central qui occupait cet emplacement ; elle était contrebutée par deux très gros contreforts à ressaut partant des murs de séparation des absides et qui montaient plus haut que le rampant actuel, comme des dessins anciens en donnent la preuve. Actuellement, avec les deux autres contreforts d'angle, ils divisent la surface du mur en trois parties. Une partie centrale ajourée par le triplet surmontant le ch&oeligur, au-dessus duquel une corniche avec modillons modernes va d'un contrefort à l'autre et est surmontée d'une petite fenêtre d'aération pour les combles. Les deux parties latérales comprennent la baie qui ajoure le mur au-dessus des absidioles, puis le prolongement de la corniche des murs goutterots, au-dessus de laquelle se trouve une fenêtre d'aération.

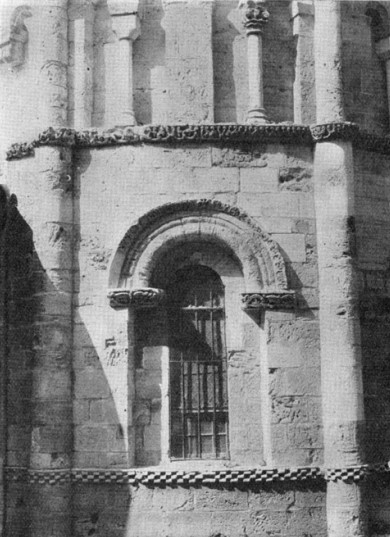

Au-dessous, le chevet est la seule partie extérieure richement décorée comme dans les églises poitevines et saintongeaises. Il se compose du ch&oeligur accosté de ses deux absidioles. L'absidiole sud comporte trois fenêtres, celle du nord, deux seulement, Elles ont la même disposition que celles du ch&oeligur, que je décrirai plus loin, Chacune de ces absidioles est butée par deux contreforts-colonnes asymétriquement placés. Toutes les deux n'ont d'anciens que leurs murs extérieurs, où l'on trouve, au nord, deux marques de tâcherons et le contrefort-colonne le plus au nord, bagué d'une torsade. A noter qu'à la réfection, semble-t-il, on a mis à la place du premier modillon, au sud et au nord, des chapiteaux décorés de feuilles de chardon, polygonaux, qui ne datent que du XVe siècle. Ce sont probablement des débris du ch&oeligur gothique. Quant à l'abside elle-même, toute sa partie supérieure jusqu'au cordon soulignant la base des arcatures avait été démolie lorsqu'on éleva le ch&oeligur gothique, maïs des éléments suffisants restaient qui ont permis de rétablir l'étage de l'arcature, dont la plus grande partie est seulement épannelée. Il contient néanmoins trois chapiteaux fort intéressants. Quelques modillons anciens ont été placés sous la corniche. Ce chevet est hémicirculaire, contre-buté par quatre contreforts-colonnes, dont la partie supérieure est moderne et qui sont reliés à la maçonnerie par des boutisses. Horizontalement, il est divisé par deux cordons contournant les colonnes. Le sommet est décoré du même motif qu'on trouve à l'intérieur. Le bas comporte trois rangs de billettes et souligne la base des trois fenêtres qui éclairent l'ensemble. Elles sont en plein cintre, ouvertes au fond d'une arcade profonde formant avec les pieds-droits un angle rentrant, où logeaient des colonnettes toutes détruites aujourd'hui. Leurs tailloirs sont restés en place et se prolongent horizontalement dans le mur de l'abside. Composés d'un bandeau et d'un chanfrein, ils sont décorés de motifs sur lesquels je reviendrai. Ces arcades sont ornées d'un tore volumineux qui retombe sur le tailloir même ; au-dessus, une archivolte richement sculptée retombe sur le prolongement horizontal du tailloir.

Fenêtre de l'abside.

L'intrados de l'arcature est décoré d'un boudin accosté de deux filets. Au-dessus de la frise supérieure se développe une arcature entièrement refaite, qui, au sud, part du mur de la nef pour s'arrêter, au nord, au dernier contrefort. Sur la partie droite, trois séries de quatre arcatures sont séparées par des pilastres, les unes reposant sur des corbeaux, les autres sur des colonnettes. Dans la partie tournante, entre chaque contrefort, un pilastre médian sépare deux séries de deux arcatures retombant sur des colonnettes. Les chapiteaux seront étudiés plus loin. Décoration intérieure. L'église de Soulac-sur-Mer n'offre, comme décoration intérieure , qu'une série de chapiteaux engagés et des éléments de frise. Elle contient cinquante-sept chapiteaux ; il faut en déduire vingt qui, neufs ou anciens, sont simplement épannelés. Deux autres se rattachent directement à la légende de sainte Véronique. Le premier, dont l'astragale est de section rectangulaire, se trouve sur la paroi sud de l'absidiole nord qui est encore consacrée à cette sainte.

Chapiteau du tombeau de Sainte Véronique. Il représente sur la face libre un tombeau figuré par deux arcades en plein cintre à double rouleau reposant, par l'intermédiaire de petits chapiteaux lisses, à tailloirs ornés d'un bandeau et d'un chanfrein, sur des colonnes adossées à des dosserets, dont les bases, accompagnées de socles, sont ornées de deux tores égaux séparés par une scotie de même diamètre. Les faces latérales ne comportent qu'une arcade et demie. La partie sculptée n'occupe que les deux tiers inférieurs de la corbeille, dont le sommet n'a qu'un filet pour racheter la nudité. Il est curieux de rapprocher la disposition de ces arcades de celles mêmes de l'église. II semble qu'on peut dater cette oeuvre du premier quart du XIIe siècle. Le second

chapiteau couronnant la demi-colonne est adossée au

dernier pilier nord. Sur un fond constitué par la

console et latéralement par deux grandes feuilles d'eau,

qui s'enroulent en forme de volutes, se trouve la scène

suivante : reposant sur l'astragale, au centre de la

corbeille, un autel antique orné de trois moulures

supporte un reliquaire porté sur quatre pieds rappelant

exactement une chasse limousine, avec son toit à

deux-versants, sa crête percée d'orifices allongés et

surmontée d'une sphère portant une croix appliquée sur

la console. La face et le versant antérieurs du toit

sont percés de deux ouvertures rectangulaires. De chaque

côté, posée sur l'astragale, était une statuette :

celle de gauche est détruite, il n'en reste plus que les

pieds, celle de droite est décapitée. Ce personnage est

vêtu d'un vêtement à jupe, aux plis verticaux, serré

à la taille par une ceinture, dont les extrémités

frangées tombent bas. Au-dessus, il porte un manteau

descendant très bas en arrière et recouvrant seulement

en avant les épaules et la poitrine. Les avant-bras en

émergent et les mains s'appuient sur la partie

horizontale d'un tau dont la tige est brisée. En

arrière de la statuette détruite, sculpté, se dresse

un cierge allumé sur un support coudé qui se détache

de la corbeille. Vingt chapiteaux, dont quelques-uns ne sont pas achevés, ont une décoration exclusivement végétale : de grandes feuilles d'eau, nues, sans incisures, ni nervures, ni découpures, se détachent de l'astragale pour s'enrouler aux angles sous forme de volutes trilobées. Parfois, elles se détachent d'une collerette de feuilles semblables ou de palmettes ou d'un réseau de larges et fortes tiges striées entourant la base de la corbeille. Ailleurs, les feuilles sont guillochées, rappelant le travail du métal, ou décorées d'un fin réseau de lignes courbes, telle est la colonne adossée au sud de la façade.

Plusieurs chapiteaux sont ornés de trois rangées de palmettes couvrant toute la corbeille. D'autres présentent sur leurs consoles un motif décoratif : enroulement, boulons, fleurs stylisées. Celui qui décore la demi-colonne sud de la première pile nord a comme collerette une série de sphères supportant une rangée de petits c&oeligurs, d'où s'élancent des feuilles lisses. Deux chapiteaux Incomplets et grattés, à rentrée de l'absidiole sud, représentent seuls l'utilisation de la feuille d'acanthe.

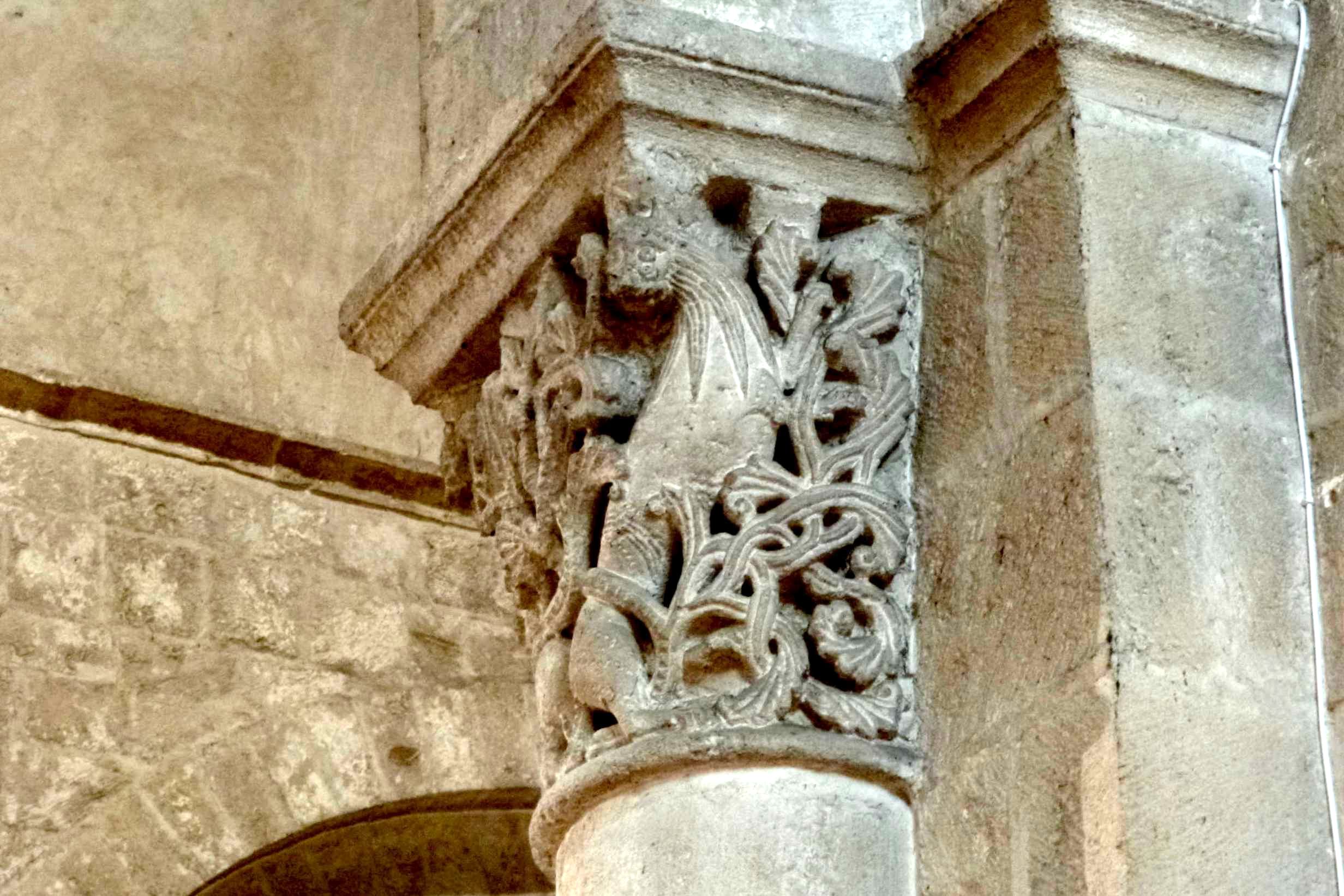

Huit chapiteaux sont décorés d'entrelacs associés à des palmettes et à de grandes feuilles nues et représentent tantôt des lions antithétiques, semblant se perdre dans le réseau, tantôt un seul lion dressé sur un des cotés de la corbeille et donnant naissance à un réseau lâche et compliqué contenant des palmettes dans ses mailles. Ailleurs, deux lions, traités presque en ronde bosse sont l'origine d'un entrelacs, qui se termine dans la gueule d'une tête de lion sculptée sur la console.

Un autre très beau chapiteau, sur la colonne est de la seconde pile du sud, montre deux grands oiseaux posés sur l'astragale et affrontés ; leurs cous extrêmement longs s'entrecroisent en s'enroulant et les têtes forment les volutes. Des becs partent de très beaux entrelacs qui occupent les faces latérales. Celui de droite est terminé et ses éléments sont extrêmement fouillés et détachés de la masse; celui de gauche est inachevé et le cou de l'oiseau est dépourvu de plumes, tandis que sa tète n'est qu'esquissée et que les rinceaux sont beaucoup moins fouillés. Ailleurs, sur la colonne sud de la seconde pile, deux personnages debout forment les angles de la corbeille et de leurs mains partent des tiges qui sont l'origine de riches entrelacs.

Un chapiteau voisin montre un entrelacs très vigoureusement et finement traité, qui part de la bouche de deux têtes humaines occupant les angles.

A la colonne ouest de la troisième pile sud, ou voit deux personnages vêtus, accroupis aux angles de la corbeille et qui semblent écrasés par des lions, posant leurs pattes sur un de leurs genoux et sur leurs tètes, tandis que les mains des personnages saisissent ces pattes. Les queues des lions et leurs gueules sont l'origine d'un admirable réseau d'entrelacs.

La plus belle oeuvre, à la colonne sud de la quatrième pile, représente cette scène qu'on trouve à Aulnay-de-Saintonge, à Saintes, à Saint-Benoît-sur-Loire, etc., et qui est très fréquente dans l'art oriental, des oiseaux becquetant des lions. Elle est ici disposée de façon très réussie. Sur un fond de larges palmettes incluses dans un réseau de tiges dont l'origine est leurs queues, deux lions à crinières traitées en mèches se cabrent dans un mouvement violent, mais très élégant, sur les angles de la corbeille dont leurs tètes forment les volutes. Sur eux sont posés deux gros oiseaux, dont une des pattes est appuyée sur la croupe, tandis que l'autre, fléchie, repose sur le dos de l'animal, auquel ils donnent des coups de becs. Sur les faces latérales, au-dessus d'un réseau de tiges et de palmettes, se tient en équilibre de chaque côté un oiseau voletant, qui donne des coups de bec sur la gueule du lion. Le tailloir chanfreiné est décoré de rinceaux formant des demi-cercles tangents les uns aux autres.

deux personnages assis sur les animaux tiennent d'une main la queue et de l'autre la gueule des monstres.

On est un peu surpris d'y trouver deux fois Daniel dans la fosse aux lions et deux autres fois le même Daniel recevant dans la fosse aux lions la nourriture que lui apporte Habacuc, amené par l'ange. C'est le premier chapiteau de droite et le cinquième qui représentent Daniel dans la fosse aux lions recevant sa nourriture. Il est assis au centre de la corbeille, tête et pieds nus, et les mains relevées, largement ouvertes, dans la position de la prière. A droite, deux lions superposés semblent indifférents à ce qui se passe ; une belle palmette est en arrière du lion supérieur. C'est à gauche que deux personnages en partie détruits représentent le prophète Habacuc, qu'un ange placé derrière lui soutient par les cheveux de sa main gauche, tandis que de sa droite il supporte son coude droit. Ces deux sculptures sont identiques et se complètent l'une par l'autre. Les deux chapiteaux suivants sont également identiques, mais peut-être ne sont-ils pas de la même main.Daniel, tête et pieds nus, est assis, vêtu d'une tunique et d'un manteau. Sa main droite levée et ouverte fait le geste de la bénédiction, tandis que sa gauche tient le livre des prophéties. De chaque côté, deux lions, à la crinière très réaliste, et traités presque en ronde bosse, sont superposés ; les lions du bas lui lèchent les pieds, les autres se contentent de soutenir de leurs têtes la volute que forme une feuille d'eau. En de nombreux points, le travail a été fait au trépan. Un de ces chapiteaux est très bien conservé ; il a son astragale qui fait double emploi avec celui de la colonne sur laquelle il repose. Son tailloir chanfreiné est décoré de vigoureux et puissants rinceaux formés de tiges striées enroulées terminées par des fleurs et très détachées de la masse.

Le chapiteau suivant qui conserve de nombreuses traces de peinture représente le sacrifice d'Abraham et il est exactement semblable à un de ceux du porche de Saint-Seurin à Bordeaux. D'un côté, l'ange retient le bras d'Abraham, qui, de sa main gauche, a saisi Isaac par les cheveux. Ce dernier est allongé sur un autel antique, cuisses et jambes fléchies ; de l'autre côte, un ange amène un animal.

Le dernier chapiteau représente saint Pierre es liens, chauve et pieds nus, recouvert d'un manteau, les mains liées ; il est debout à l'intérieur d'un édifice, au mur duquel ses jambes sont attachées. A gauche, un ange, derrière lequel se trouve un soldat, étend le bras vers lui.

A droite, deux autres soldats : tous les trois portent le casque conique sans nasal et le bouclier triangulaire de la première moitié du XIIe siècle. L'un d'eux est armé d'une épée. Le chanfrein du tailloir est décoré de la même frise qui orne la corniche voisine.

Photo Orrillard

Remarque de A.D.: Ce chapiteau coufique du cloître de Moissac commence également à droite par "Allah"... A la cathédrale du Puy on peut lire à gauche toute "Allah" avec l'écriture actuelle au-dessous, puis des exemples de lettres

Cette frise est constituée

par de grosses tiges arrondies et striées à trois

brins, qui, combinées deux à deux, dessinent un U, dont

les extrémités libres sont enroulées; sur sa partie

courbe ouverte, les deux tiges s'entrecroisent, donnant

chacune naissance à une fleur à trois pétales

remplissant l'espace libre du U. Le pétale médian

est effilé, les autres s'enroulent, les uns vers le bas,

les autres vers le haut, où ils forment une sorte de

c&oeligur à pointe inférieure. Les motifs ainsi

formés se répètent unis par une fine cordelette à

boucle pendante. Il y a une grande diversité dans leurs

dimensions, de même que dans la façon dont ils sont

détachés de la masse. Cette frise devait faire le tour

du ch&oeligur en contournant les tailloirs des

chapiteaux limitant la travée droite. Sur le mur nord,

les fragments ont été replacés sans beaucoup de soins.

On y a ajouté un morceau d'une frise toute différente.

Celle-ci est formée par une forte tige cannelée

qui dessine une série d'S horizontaux entrecroisés à

leurs extrémités; chacune d'elles se divise en cinq

branches déployées comme les feuillets d'un éventail

en s'enroulant. Il est probable que cette frise décorait

l'absidiole nord, car on l'y retrouve sur un des

tailloirs. Un fragment de la frise du ch&oeligur y a été replacé. Nous retrouverons ces deux frises à l'extérieur du chevet.

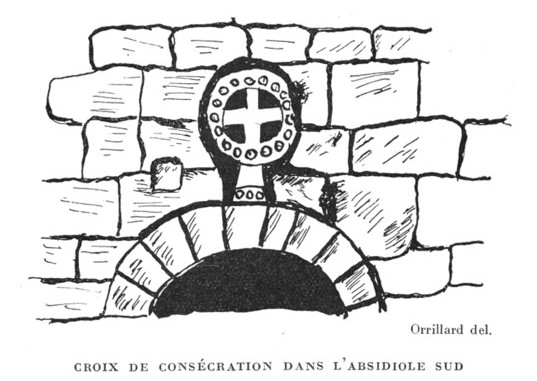

Je dois signaler ici une croix

de consécration qui se trouve dans l'absidiole sud

au-dessus de l'arcade de communication avec le

ch&oeligur et qui n'est peut-être pas à sa place

primitive. Elle se compose d'une croix sculptée en

réserve dans un cercle entouré d'un disque étroit

décoré de perles. Ce disque traverse la base de la

croix qui est ornée de trois perles. Ce motif paraît

être d'origine carolingienne. Seul le chevet de l'absidiole

sud présente un chapiteau intéressant et très

archaïque qui décore le deuxième contrefort-colonne.

Il n'a ni tailloir ni astragale et est orné de deux

grandes feuilles de fougères nervées, entre lesquelles

apparaît un élément d'architecture. Je le crois du Xe

siècle et réemployé. Il y a seulement trois chapiteaux anciens parmi ceux de l'arcature supérieure du chevet. Celui qui regarde le sud est formé de trois rangées de feuilles dentelées et à très forte saillie horizontale surmontées de feuilles plus grandes qui s'enroulent en volutes. Le plus rapproché de l'axe, dans la dernière arcature nord, est décoré d'un rinceau végétal et porte aux deux angles des pommes de pin, décor d'origine syrienne.

Chapiteau de l'arcature de l'abside

Le dernier est un des plus

intéressants ; il a un tailloir épais et sa

corbeille est divisée en deux parties bien distinctes.

Le tiers supérieur a des parois verticales décorées de

chevrons irréguliers à peine indiqués; les deux tiers

inférieurs à parois inclinées présentent sur la face

antérieure une étoile à six branches inscrite dans un

cercle, et, latéralement, un décor végétal à peine

saillant. Cette sculpture, qui rappelle celle du bois, et

la forme de la corbeille font penser à un chapiteau

mozarabe intéressant à signaler. La frise qui souligne la

naissance de l'arcature est la même que celle du

ch&oeligur. Quant aux archivoltes et

aux tailloirs des trois fenêtres du ch&oeligur,

ils sont décorés, soit de ces tiges déployées en

éventail, déjà observées dans le ch&oeligur, de

séries de palmettes plus ou moins modifiées, de sortes

de crochets, enfin de tresses lâches formées de L'ensemble de la construction,

la forme compliquée des supports permettent dé faire

remonter au premier tiers du XIIe siècle l'élévation

du monument que son système de voûtes rattache à

l'école poitevine, tandis que sa décoration le

rapproche des églises charentaises. Quelques éléments, comme la croix de consécration et le chapiteau extérieur de l'absidiole sud, sont réemployés et peuvent provenir d'une église antérieure. Si l'on

considérait seulement la décoration sculptée qui dans

son ensemble est archaïque, on aurait tendance à

vieillir davantage cette construction. Il y a, en effet,

un désaccord manifeste entre celle-ci et celle-là qui

rappelle fréquemment l'art carolingien. Mais les

procédés de cet art ont persisté pendant l'époque

romane et Brutails a montré que la plupart des entrelacs

des églises de la Gironde doivent être du XIIe siècle. Il semble

que, dans l'atelier qui a sculpté la décoration de

l'église de Soulac, il y eut des artistes de capacité

inégale. Car la technique est entièrement différente

dans les chapiteaux à feuilles et ceux à entrelacs. Un

nouveau mode de faire apparaît dans ceux du

ch&oeligur. La même

remarque peut être observée à propos des frises, car

tantôt les motifs sont largement et vigoureusement

traités, bien détachés de la masse, tantôt ils sont

étriqués, inégaux et difficiles à isoler. Plusieurs

mains ont contribué à cette sculpture. J'ai noté plus haut que le chapiteau du sacrifice d'Abraham se retrouvait exactement semblable au porche de Saint-Seurin de Bordeaux, daté par Viollet-le-Duc du XIIe siècle. Il y eut des rapports entre les deux églises dès le IXe siècle, puisque le corps de sainte Véronique fut à cette époque transféré dans l'église bordelaise, où l'on voit encore son sarcophage. Il est intéressant de signaler que, là, le porche, dont la sculpture est très archaïque, car plusieurs chapiteaux portent le cartouche carolingien, a comme motifs décoratifs la frise en U, celle que j'appellerai en éventail, ainsi que les rinceaux et les tresses que l'on trouve à Soulac. Il semble qu'il y a lieu aussi de signaler que la colonne engagée de droite soutenant un doubleau est couronnée par une représentation d'un tombeau, celui de saint Séverin, identifiée par des inscriptions, où on lit : s. c. s. SEVEHINUS (1), et qui est à rapprocher du chapiteau soulacais représentant le tombeau de sainte Véronique. La frise en U semble assez fréquente en Gironde : on la trouve à Blaye sur des débris romans, à la Sauve, à Courpiac, à Coirac, un peu modifiée à Moulis, ainsi que dans plusieurs églises charentaises. Il semble donc qu'il y eut une équipe de décorateurs qui a répété ce motif sur de nombreux monuments de cette région.

(1) Ce chapiteau, très intéressant et qui semble avoir été réemployé est impossible à examiner sur place. Il est figuré, ainsi que les inscriptions, dans le Dictionnaire d'architecture de Violet-le-Duc, t. IX, p. 26. Fin de l'article: _______________

La plage de SOULAC et son front de mer |